Un viaje por el cuerpo

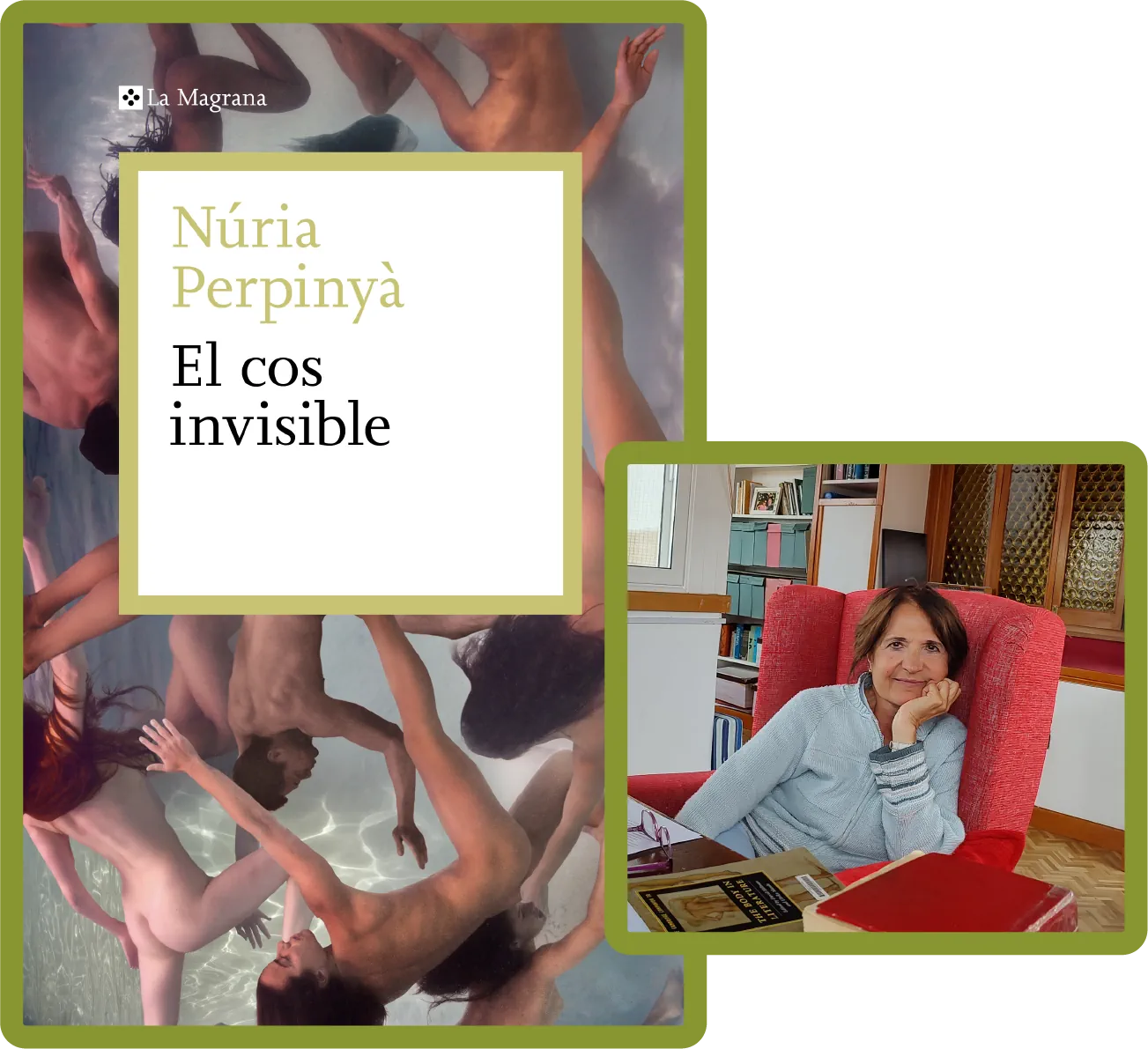

La novela El cuerpo invisible de N√ļria Perpiny√† es un viaje fant√°stico al interior del cuerpo, protagonizado por una mol√©cula que reparte energ√≠a a todo el organismo, llamada Ubis. Su ingenio y sus amores recuerdan a los de Ulises; y sus aventuras, las de la Odisea. La epopeya griega dura veinte a√Īos. La del Ulysses de James Joyce, un d√≠a. Y la de Perpiny√†, una hora. Sin embargo, en su novela el tiempo se dilata y se transforma en una hora inmensa llena de trances, sorpresas, placeres y peligros.

Cada cap√≠tulo explica la visita de Ubis a un √≥rgano y las peripecias que ocurren mientras navega por la sangre, arriba y abajo. La narraci√≥n est√° escrita en un catal√°n rico y popular con homenajes a los versos hom√©ricos de Carles Riba. El tono va de la comedia (como el episodio de Culifemo, inspirado en el Polifemo griego) a la tragedia (como la visita al infierno blanco de los huesos) aderezados con m√ļltiples encuentros er√≥ticos. Al fin y al cabo, como se dice en la obra, la obligaci√≥n de todas las c√©lulas es ¬ęcopular y chupar¬Ľ.

Aunque la historia la cuenta una abuela a sus nietos, se desarrolla exclusivamente desde el punto de vista de los órganos y de las partículas. La novela se inicia con un beso que evoca la guerra de Troya donde los dientes de la chica son las murallas y la lengua del chico, el caballo astuto inventado por Ulises que logra penetrar en la fortaleza.

Alejados de las malicias y de los avances de la civilización humana, estos personajes corporales construyen un mundo propio donde la vida se conforma y se interpreta de manera distinta a lo habitual. Con su ayuda, descubrimos que las partes familiares de nuestra anatomía y de nuestro metabolismo son, en realidad, lugares ignotos. Esta perspectiva inusual enlaza este libro con el género fantástico de las Cosmicómicas de Calvino, de los nobles caballos de Swift y de los átomos hablantes de Voltaire. A pesar de la personificación de los órganos, la novela está lejos de las fábulas morales y de la literatura infantil ya que las acciones y los dilemas son de adultos y las reflexiones existenciales que dirimen, a pesar de ser profundas, no tienen ninguna pretensión didáctica.

Estamos frente a un cuerpo humanizado que no lucha contra el hombre sino que lo que le ayuda. La mayor√≠a de hombres y escritores son m√°s m√≠sticos de lo que creen y que se presentan como hombres espirituales que piensan en todo menos en su corporalidad, la cual prefieren ignorar trat√°ndola de carne impura, extra√Īa y deshumanizada. En la obra de Perpiny√†, en cambio, se admira la complejidad de la biolog√≠a y se agradece al cuerpo nuestra existencia. En lugar de sabios presuntuosos, tenemos la modestia y la felicidad de todo un universo microsc√≥pico que se organiza prodigiosamente por el bien de una humana.

En esta novela divertida y vitalista se reivindica lo oculto, marginado e invisibilizado que ha sido tratado como la parte más fea y desagradable de la existencia. En conclusión, en El cuerpo invisible, Perpinyà apuesta de nuevo por el perspectivismo y nos invita a ir de mano de la gran literatura clásica más allá de los límites creativos al uso para construir nuevas miradas que renueven la literatura y el mundo.

Un cuerpo humanizado o el fin del dualismo

La mayoría de pensadores de nuestra civilización se aferran a lo que les hace hombres a pesar de las limitaciones del cuerpo. Beckett pone en escena a muchos minusválidos para explorar hasta qué punto un hombre sigue siendo un hombre, a pesar de las trabas de un cuerpo enfermo, gracias al lenguaje y al pensamiento. El lenguaje hace al hombre, no al cuerpo. En cambio, en la obra de Perpinyà no nos encontramos con un cuerpo que ignora el lenguaje sino que lo crea. El cuerpo de Beckett está deshumanizado y atenta contra el hombre, mientras que Perpinyà propone un cuerpo humanizado que va a nuestro favor porque nos mantiene vivos.

En este libro estamos lejos de la carne menospreciada por el platonismo y por los te√≥logos. No en vano, ‘som√°tico’ viene de ‘sema’, que significa ‚Äútumba‚ÄĚ. Es decir, la etimolog√≠a sostiene que el cuerpo es una tumba. Encontramos su eco a lo largo de la mayor√≠a de textos sagrados. El budismo reza para que su cuerpo sea insensible y se favorezca el esp√≠ritu. De igual modo, san Pablo deplora: ‚Äú¬ŅQui√©n me librar√° de este cuerpo de muerte? Con la raz√≥n sirvo la ley de Dios, pero con la carne, la ley del pecado‚ÄĚ. Seguido por San Bernardo para quien el cuerpo ¬ęes solo esperma f√©tido, saco de esti√©rcol y comida para gusanos‚ÄĚ.

Estos desprecios no s√≥lo valen para los neoplat√≥nicos y la gente religiosa. Los fil√≥sofos modernos ateos tambi√©n comulgan con ello. En los a√Īos cuarenta Sartre y Merleau-Ponty discut√≠an sobre la corporalidad; uno en El ser y la nada (1943) y el otro en Fenomenolog√≠a de la percepci√≥n¬†(1945). Las argumentaciones giraban en torno al dualismo entre la materia y el esp√≠ritu. Sartre opon√≠a el √™tre pour-soi (la conciencia) al √™tre en-soi (el cuerpo que ven los dem√°s). La posici√≥n de Sartre era, malgr√© lui, tradionalista y espiritual ya que condenaba la materia, tal y como podemos leer en La n√°usea en su diatriba contra un cuerpo extra√Īo, donde no se reconoce: ‚ÄúVeo una carne ins√≠pida que se dilata y late con abandono. Empezando por los ojos que, desde tan cerca, son horribles. Parecen escamas de pescado tan vidriosos, blandos, ciegos y con los bordes rojos. (‚Ķ) Siento mi mano. Soy yo estos dos bichos que se mueven al final de mis brazos. Mi mano rasca una de las patas con la u√Īa de la otra pata; siento el peso sobre la mesa que no soy yo‚ÄĚ.

La actitud de Perpiny√† es justo la contraria. No nos muestra el asco del cuerpo sino su admiraci√≥n. Al mismo tiempo, la novelista supera la vieja dualidad antag√≥nica y crea un espacio com√ļn en el que la materia es inteligente y piensa. Su filosof√≠a deriva de Merleau-Ponty y de su apuesta por una fenomenolog√≠a del cuerpo no dualista; el fenomen√≥logo franc√©s defend√≠a la experiencia de un cuerpo perceptivo que no es un simple objeto, sino que es un puente intersubjetivo con el mundo. Y tambi√©n es heredera obviamente de Darwin, quien en La expresi√≥n de las emociones en el hombre y los animales (1872) planteaba m√ļltiples interacciones entre el cuerpo y la mente. ‚ÄúNo pienses en ello‚ÄĚ, se dice cuando a alguien le duele en alguna parte. No es s√≥lo sabidur√≠a popular; es cient√≠fica. Darwin explic√≥ porqu√© cuando la mente se fija mucho en una herida, en un punto, duele o pica m√°s, porque pensando en ellos se env√≠an se√Īales nerviosas extras. Es la paradoja del observador: que fijando, deformas la cosa, la escena, la acci√≥n. Darwin fue tambi√©n un l√≠der en el concepto de cuerpo internacional cuando demostr√≥ la igualdad corporal de los hombres por encima de las razas y de los g√©neros.

Con frecuencia, el cuerpo sabe m√°s que la cabeza. S√≥lo tenemos que escucharle. Est√° bien que hablemos de la inteligencia artificial siempre y cuando no nos olvidemos de la inteligencia natural. Isaac Asimov, en El final de la eternidad (1959) resuelve el nudo de la trama gracias a la ayuda corporal. Harlan, el protagonista, no se acuerda d√≥nde ha extraviado a su amada ayudante, pero cuando toca de nuevo la palanca de la nave espacial, la mano recuerda el gesto que hizo y lo repite. Es la mano y no el astronauta quien sabe en qu√© a√Īo dej√≥ a su amada No√Ņs. Sin embargo, Asimov era demasiado listo para no saber que no hay repeticiones id√©nticas; y que cuando se es consciente, no se hace el mismo gesto. A esta complejidad de conductas llena de variaciones, cabe sumar que somos hombres h√°pticos que escuchamos y hablamos con todo el cuerpo. Somos unos organismos que lo perciben continuamente todo, poros a poro y mol√©cula a mol√©cula y que componemos sinfon√≠as pluricelulares simult√°neas.

La literaturizaci√≥n del cuerpo ha sido parcial. Pese a excepciones c√≥micas geniales como La nariz de Gogol o El pecho de Philip Roth, su aparici√≥n en la ficci√≥n ha sido restriginda al sexo, al envejecimiento o al cuerpo marcado por raza o enfermedad. Ha llegado la hora de reinvidicar la totalidad de nuestro ser que nos hace y nos acompa√Īa y de dejar atr√°s siglos de menosprecios. Como dice Daniel Pennac en Diario de un cuerpo (2012), toca conocer nuestra tierra inc√≥gnita: ‚ÄúQuiero escribir el diario de mi cuerpo porque todo el mundo habla de otras cosas. Todos los cuerpos se abandonan en armarios de cristal.‚ÄĚ

Punto de vista no humano

Los protagonistas de El cuerpo invisible no son hombres. Aunque hablen de nuestras pasiones y nuestros temores, sus puntos de vista no son humanos. No son extraterrestas ni cronopios, a pesar de que hay algo en com√ļn. Se asemejan al animismo japon√©s, con esp√≠ritus kamis presentes en todas las cosas que animan objetos aparentemente inanimados. Y a los caballos Huyhnhnm de Swift que no comprenden las costumbres de los Yah√ļs ni los microorganismos que nos condicionan. En esto se diferencian de Ubisquinol y de las part√≠culas de la novela de Perpiny√†. En ella encontramos a otro Gulliver min√ļsculo, un hom√ļnculo llamado Chicuelo que vive en el volc√°n del culo.

Al punto de vista de un ignorante de lo terrenal, a la coenzima protagonista, Ubis, se le suma la admiraci√≥n del c√°ndido que se maravilla de lo que no conoce. Como dice Ramon Llull: ‚ÄúMucho le maravill√≥ a F√©lix el pastor, por ser tan perezoso y tan lobezno… Mientras F√©lix iba as√≠ consiroso y deseoso de saber lo que es…‚ÄĚ

Exploración de lugares ignotos

Las novelas fant√°sticas viajan a sitios desconocidos. Normalmente se dirigen hacia el universo siguiendo el camino marcado por el hombre estratosf√©rico de Luciano que lleg√≥ a la luna en el siglo I; y por Voltaire que se encapsul√≥ dentro de las Microm√©gas y lleg√≥ hasta Saturno donde escuch√≥ hablar a los √°tomos. Perpiny√† hace el viaje inverso, no hacia el centro de la tierra como Verne, pero casi; la novelista nos lleva al interior de nuestro cuerpo y nos invita a la aventura de recorrerlo de la mano de una peque√Īa coenzima llena de energ√≠a que reencarna al Ulises griego.

En el cine los viajes en el interior del cuerpo los realizan hombres en miniatura como en Fantastic voyage (1966) o en Innerspace (1987). En la obra de Perpinyà se opta por un punto de vista postcolonial y los protagonistas no son los humanos colonizadores del cuerpo sino los nativos que hasta ahora no tenían voz y eran tratados con menosprecio, los órganos corporales.